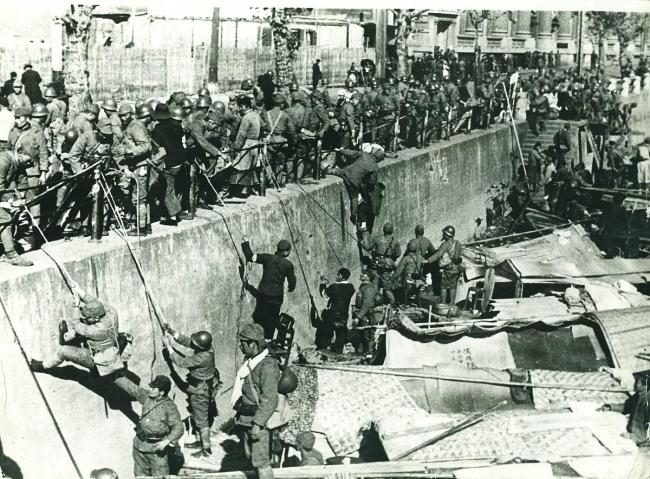

日本历史教科书竟这样教侵华战争 被模糊的战争记忆!当重庆永川北山中学的学生们高唱《黄河大合唱》纪念抗战胜利80周年时,东京某中学的历史课上却用“进出”一词描述日军侵华行动。这种认知反差被中国留学生小林记录下来股票配资资讯门户,引发全网对历史教育本质的思考。

今年9月1日,西安国防教育宣讲团专家郑闽江在三十一小学讲述家族抗战史,她父亲获得的“独立自由勋章”在投影屏上熠熠生辉。与此同时,日本文部省审定通过的初中历史教材中,南京大屠杀被压缩成不足百字的“南京事件”,伤亡数字栏赫然标注着“存在多种说法”。这种对比不仅关乎史实表述,更折射出两种历史记忆的建构逻辑。

留学生拍摄的影像显示,日本教科书对关键史实进行了系统性淡化处理。关于细菌战的章节仅出现在脚注中,731部队的罪行被归为“个别部队的违法行为”;慰安妇问题在256页的教材里只占3行,且强调“存在自愿从业者”。更值得警惕的是教学方式——教师会要求学生比较中日韩三国教科书,“培养多元视角”,却避谈日本政府审定制度对史实的过滤机制。

日本中央大学教授吉田裕的研究指出,这种叙事策略形成于冷战时期。1955年日本教师工会编写的《真实的日本史》曾详细记载侵华暴行,但经过文部省连续37次修订后,2001年版教材中使用“侵略”一词的频次下降了82%。如今主流教材更倾向强调广岛核爆、东京大空袭等“受害记忆”,形成“加害与受害对冲”的特殊叙事结构。

东京大学三谷太一郎教授分析,这种偏差源自战后美国主导的东京审判史料长期被列为“敏感内容”;日本教育体系存在“自下而上”的审查机制,出版社为通过审定会主动删减争议内容;政治人物的干预也起到重要作用,如2014年安倍政府要求修改“强征劳工”表述引发国际争议。

哈佛大学柯伟林教授团队研究发现,日本青少年对战争责任的认知呈现“三阶段特征”:小学阶段接受模糊的“战争悲剧”叙事,中学阶段接触碎片化史实,大学阶段才会系统学习第三方史料。这种递进式教育客观上延缓了历史批判思维的形成。

面对复杂的历史认知战,国内教师正在探索创新教学方法。北京十一学校历史组开发了“四维对照法”:将中日教科书、当事者证言(如《拉贝日记》)、第三方史料(如美国解密档案)、物证(如731部队遗址考古报告)制成对比表格。南京外国语学院则组织学生分析日本右翼网站与左翼学者的论战视频,培养信息甄别能力。

上海虹口区教育局推荐的《抗战史料研读指南》提供了具体方法论:从报纸广告分析战时社会心态,通过军需品清单推算部队规模,甚至从日本士兵家书笔迹变化推测士气波动。这种微观史学研究能有效破解“宏观叙事陷阱”。

正如央视《开学第一课》中百岁老兵孟于所说:“记住黑暗是为了守护光明。”在日本宫崎县股票配资资讯门户,退休教师松冈环坚持20年带学生来南京考证史实;早稻田大学博士生团队正在建立跨国档案数据库。这些行动证明,超越国界的历史求真,才是对抗战英烈最好的告慰。

启泰网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。